1916年,民國「不倒翁」譚延闿的母親去世。

出殯那天,族人告訴譚延闿:「你母親妾室,不能走正門。」

譚延闿大怒,直接躺在棺材上:「我譚延闿已死,抬我出殯!」

族人們面面相覷,不敢說話,只好讓路,讓扛夫抬著棺材從族祠大門出殯。

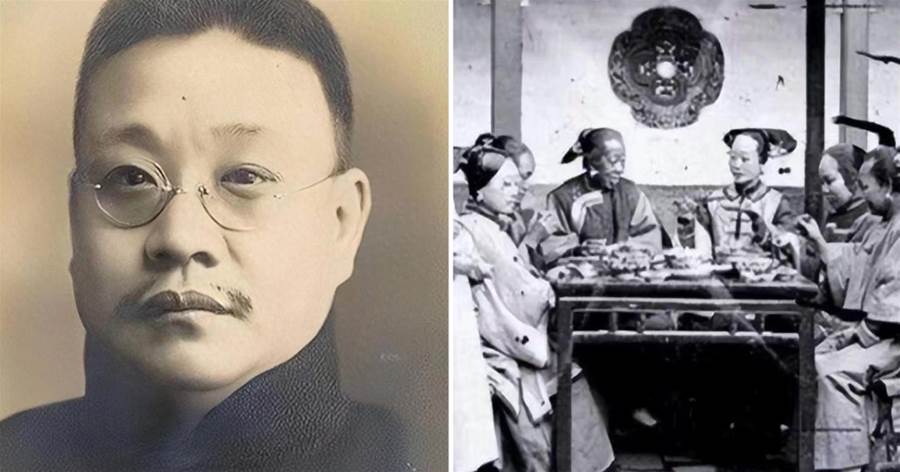

在清末最后一次科舉考試中,譚延闿高中會元,彌補了湖南200多年來沒有會元的遺憾。

他本可以連捷狀元,但因與譚嗣同同姓,考官怕觸老佛爺慈禧太后之忌,使他失去了被推舉的機會。

他曾與陳三立、譚嗣同并稱為「湖湘三公子」。

民國后,他曾經三次督湘,當過國民政府的代理主席、主席、第一任行政院院長等要職,是民初政壇為數稀少的幾個「不倒翁」之一。

可是,他風光的背后,卻有一段非常壓抑的童年。

因為他的母親。

譚延闿的父親譚鐘麟是晚清的顯貴,做過巡撫、總督等封疆大吏,妻妾多人,除原配陳夫人外,還有顏夫人。

譚延闿的母親李氏就是父親的妾室。

李氏是個命苦的人,她是窮苦人家的女兒,很小的時候就失去了父母,從此她和弟弟相依為命。

後來為了生存,她在一個官宦家里做丫鬟。

有一次,李氏跟著這家人去杭州,住在了官員好友譚鐘麟的家里。

住了一段時間后,官員準備帶著一家老小回家鄉,但是就是收拾行李的時候,李氏不小心打碎了譚鐘麟家里一只貴重的花瓶。

李氏當時害怕極了,她只是一個丫鬟,沒有那麼多錢去賠償。

于是她躲在了譚家的一個床底下。

後來官員一家準備啟程時,發現李氏不見了,由于著急走,他就對譚鐘麟說:「如果你找到了她,就讓她留下來伺候你吧。」

譚鐘麟送走朋友,回到房中,只見床下沖出一圈紅光,閃了一下就消失了。

他走過去一看,發現李氏藏在了床底下,于是就讓她出來,又向她說明了她家主人的意思。

就這樣,李氏成了譚鐘麟的青衣婢女。

在譚府,起初李氏被安排照顧譚鐘麟的母親,期間,她很是勤快,臟活累活都搶著干,而且把譚母照顧的非常周到。

譚母非常喜歡她,就經常在兒子面前說李氏的好話,時間久了,譚鐘麟對李氏也有了好感。

母親看出了兒子對李氏有好感,最就順水推舟,讓她做了兒子的通房丫頭。

那個時候,通房丫頭的地位比妾室更為低等。她們通常是女主人的陪嫁丫鬟或者是3大家族中少爺自選的貼身侍女。

這些通房丫頭不但要伺候主子的衣食住行,還要隨時給主人暖被窩。

李氏成為通房丫頭不久后就懷孕了。

有了身孕后,她從通房丫頭變成了譚鐘麟的妾室。

雖然成了小妾,但是李氏的生活卻沒有什麼變化,她仍然需要像其他丫鬟一樣伺候家里的老爺譚鐘麟和大夫人、二夫人等。

當時大戶人家平日吃飯的時候,只有妻子才可以入座,而妾則只能站著吃飯。

如果沒有生育的妾媵,則只能另在雜廳用餐。

後來,盡管李氏生了3個兒子,但因是譚鐘麟的小妾,因而長期未能取得與其父同桌吃飯的權利,家人吃飯時,她依然是站在桌子旁邊,為全家人盛菜添飯。

譚延闿是李氏生的第三個孩子,當時他出生的時候,父親譚鐘麟在夢中看到嘉慶時期的進士,做過工部、吏部、戶部尚書的湖南道縣人何凌漢戴著官帽,穿著官服,從空中徐徐而下,前來拜見他,他非常恐慌,從夢中突然驚醒。

或許父親的夢是有預兆的,譚延闿注定與其他的孩子不一樣。

作為父親的老來子,譚延闿被父親重點培養,而且是走到哪被父親帶到哪。

7歲時,父親在蘭州為他聘請經學名儒張寶齋為他的啟蒙老師,教授他四書五經。

雖然父親很是喜歡譚延闿,但是其他人對譚延闿卻沒有那麼多好感,而且李氏也沒有「母憑子貴」。

那時候,其他房的孩子都喊譚延闿「小老三」,這讓他很不開心,雖然自己是老三,但是喊他「小老三」就過分了。

當他把這件事說給李氏之后,李氏當即就淚流滿面。

沒想到因為自己地位的低下,讓兒子也遭受委屈。

譚延闿沒想到母親會因為這件「小事」哭了出來,連忙上前安慰。

李氏傷心了一會兒,擦干眼淚,對譚延闿解釋,正是因為自己是妾室,所以別人才喊「小老三」,其實是在嘲笑他庶出。

母親鄭重其事地告訴譚延闿:「你們兄弟要努力讀書,好好做人,將來做番大事業,做個大人物,才算是爭光爭氣,那我在譚家雖然吃苦也感到安慰了。」

聽了母親的話,譚延闿比以前更用功讀書了,他發誓要用自己的能力改變母親在家里的地位。

譚延闿在日后的學習中,加倍的用功,先生布置兩篇文章,他就算是不睡覺不吃飯,也要完成四篇。

功夫不負有心人,後來譚延闿真的高中了會元,而且還是湖南兩百多年以來第一個會元。

寫這不僅是譚家的榮耀,也是家鄉的榮耀。

譚延闿回鄉的那天,譚鐘麟向全家宣布:「李氏夫人可以入正廳就座用膳。

」

李氏聽了這話,突然感覺自己有幾分眩暈,正在盛飯的手卻在顫抖,為了這一天,她等待了24年,現在她終于可以坐下來吃飯了。

之后的時間里,李氏終于過上了揚眉吐氣的日子,全家人誰也不敢怠慢她了。

然而,幸福的日子還沒有過幾年,李氏因為年輕時候過度的勞累,她患了重病。

雖然用了很多辦法治療,但是終是無濟于事。

在病危期間,李氏為了不影響譚延闿的前程,不讓人把自己的病情告訴他。

李氏去世后,家人才通知了譚延闿。譚延闿悲痛欲絕。

然而讓他悲痛又憤怒的是母親出殯那天,族人告訴他因為他母親是妾室,不能走正門,只能走側門。

譚延闿想到母親在譚家這麼多年,忍辱負重,做牛做馬,死了還不讓走正門,他怒不可遏。

他一氣之下躺到了母親的棺蓋上,命扛夫起靈。

靈柩抬到族祠大門口時,他大喝:「我譚延闿已死,抬我出殯!」

族人一個個你看看我,我看看你。不敢吭聲,只好聽話照做。

最終,在譚延闿的爭取下,母親的棺材從正門經過。

也正是因為母親的人生遭遇,給譚延闿留下了不可抹滅的印跡,使他對男尊女卑的封建禮教十分不滿。

所以他決不允許自己成為施害者,譚延闿聲明,他這一輩子只娶一個妻子,絕不會納妾。

譚延闿的結發妻子方榕卿,是江西布政使方汝翼的女兒,兩家本為世交。

婚后,兩人琴瑟和鳴,感情甚篤。

譚延闿在外忙工作,方榕卿在家照顧婆婆和孩子。

方榕卿不僅能夠把家里管好,還能以一個女人特有的溫柔,去安撫丈夫。

譚延闿心細如發,他雖然在外,但是自知妻子辛苦持家,所以他每次回到家中,都會為母親和妻子帶回來小禮物。

對妻子,他發自內心的尊重和感謝。

如果妻子胃口不好了,他還會親自下廚為她洗手作羹湯。

1918年6月,方榕卿身染重病。

此時,譚延闿正做著第三次督湘的準備,正在湘南集結力量,準備驅逐湖南督軍張繼堯。

為了不分散丈夫的精力,她吩咐家人不要把她生病的消息告訴丈夫。

不久,方榕卿在上海病逝,家人直到這年冬天才把這個消息告訴譚延闿。

方榕卿臨終之前,曾托人轉告譚延闿,希望他不要再娶第二個夫人,好好地養育他們的子女。

當時譚延闿正在零陵的軍中,聽到消息后他悲痛欲絕,發誓不再娶妻。

為了表示對妻子的深切懷念,一向注重美食的譚延闿竟在軍中吃了100天的蔬菜。

由于兩人是在3月3日結的婚,方榕卿去世后,譚延闿每年在這天都會為她作一首詩。

譚延闿正值不惑之年,自從妻子去世后,他過了很長時間的單身生活。

作為好友,孫中山對不續弦的譚延闿很是同情,于是他就想撮合譚延闿和自己的妻妹宋美齡。

那時候,宋美齡剛回國,孫中山自己不好意思,他就讓楊庶堪當個牽線人。

于是楊庶堪出去游玩,在過程中,楊庶堪才將孫中山的一番好意,一五一十地告訴了譚延闿。

譚延闿聽了之后,進退兩難,既怕辜負了孫中山的好意,得罪了宋家,又想到自己曾發誓不再續弦。

他左思右想之后,備了一份厚禮來到宋家,一進門就給宋老太太叩3個響頭,拜她作干娘,接著又認宋美齡為干妹妹。

宋老太太得了一個干兒子非常高興,宋美齡也認這個干哥哥,雙方都滿意了,孫中山自然沒什麼意見,不再勸譚延闿娶宋家小姐了。

在之后的日子里,譚延闿和宋美齡的兄妹感情非常好。

那時候,宋美齡非常佩服譚延闿的馬術。

在廣州陸海軍大元帥府時期,宋美齡曾在葉挺那里看到一匹好馬,鬧著要騎。

葉挺告訴她,馬剛剛買來,性子烈,還近不得人。

宋美齡不服氣,硬要試試,果然一走過去,馬便狂暴踢人,不能靠近。

宋美齡當時只得作罷,但不服氣地放下話說:「我喚我阿哥來,非騎上這馬不可。」

她說的「阿哥」指的是她的干哥哥譚延闿。

第二天譚延闿就陪著干妹妹來了,他走上去,那馬居然不踢他,老老實實,任他在耳邊輕言細語,譚延闿撫摸了一陣,拍拍它,慢慢說了一陣,說:行了。

然后就讓宋美齡過去,扶她上馬。

宋美齡策馬馳騁,馬居然十分聽話,再沒有一點脾氣。

由于兩人關系好,譚延闿的小女兒譚祥成了宋美齡的干女兒。

譚延闿經常出入蔣介石的家里,每次譚祥都會跟著去。

譚祥輩分小,嘴巴甜,甚得宋美齡夫婦的喜愛。

1930年9月,譚延闿突發腦出血,在病中他委托干妹妹宋美齡在青年軍官中為他的三女兒譚祥找一個女婿。

譚延闿去世后,譚祥經常登門看望宋美齡夫婦,稱蔣介石為爸爸,稱宋美齡為媽媽,蔣氏夫婦對她視如己出。

宋美齡牢記干哥哥譚延闿的囑托,後來她給譚祥介紹了青年軍官陳誠。

譚祥與陳誠結婚后,家庭幸福美滿,宦途一帆風順。

陳誠在前線作戰時,每日都要與譚祥通電話。譚祥主持家務,教育子女。

如果譚延闿泉下有知,看到女兒過得這麼幸福,也會很開心的。

親身經歷被封建禮教壓迫下的母親的一生,譚延闿嚴格遵守對妻子的承諾終身不再續娶。

更是遵從母教,從「庶出」的隱痛中,作出對母親的最高崇念。

他的一生,對母親始終如一的孝順,對妻子一往情深的愛戀。